目次

キャリア開発研修とは

キャリア開発とは、「将来のありたい姿を実現するために、自らを成長させていくための中長期的かつ継続的な取り組みや行動」のことを言います。

キャリア開発研修は、「強み/専門性とは」「発揮したい能力は」「大事にしている価値観は」「将来成し遂げたいことは」といった問いに即座に答えられるよう、従業員一人ひとりが自己に内在する資源(興味・能力・価値観)を自覚し、将来起こりうる様々な環境変化に適応できるようになることを目的に実施されています。

キャリア開発研修が注目される背景

1.社会経済環境の急激な変化

グローバル化の進行に始まり、地球温暖化などの環境問題、国際情勢の流動化、パンデミック、生成AIなどの技術の進化など、社会経済環境の急激な変化が進んでいます。そうした中、企業は、事業の在り方を含め、様々な面で柔軟な対応の必要に迫られています。

2.人的資本経営やウェルビーイング経営へのシフト

人材版伊藤レポートに示されているように、企業価値の源泉が有形資産から無形資産へと移行し、競争力やイノベーションの源泉であるとして、経営における人材・人材戦略の重要性が増しています。また、働く人が身体的・精神的・社会的に満たされた状態を目指し、それを通した創造性・生産性の向上を目指すウェルビーイング経営も近年注目されています。

3.価値観の多様化

少子高齢化が進み、「人生100年時代」を迎える中で、中高年や女性・障がい者・外国人など多様な人材の活躍が求められています。また、働き方も多様になり、ウェルビーイングを求めるなどの働く人の意識・価値観も変化し、多様化しています。

このような状況において、働く人の価値観の多様化と、大きな環境変化にも柔軟に対応できる人材戦略が必要とされます。また、働く人のそれぞれの価値観を尊重しながら、それを組織の活力とし、成長につなげていく施策が求められています。そこで導入されているのがキャリア自律につながる各施策であり、キャリア開発研修もその一つです。

キャリア開発研修・キャリア自律支援を行う目的

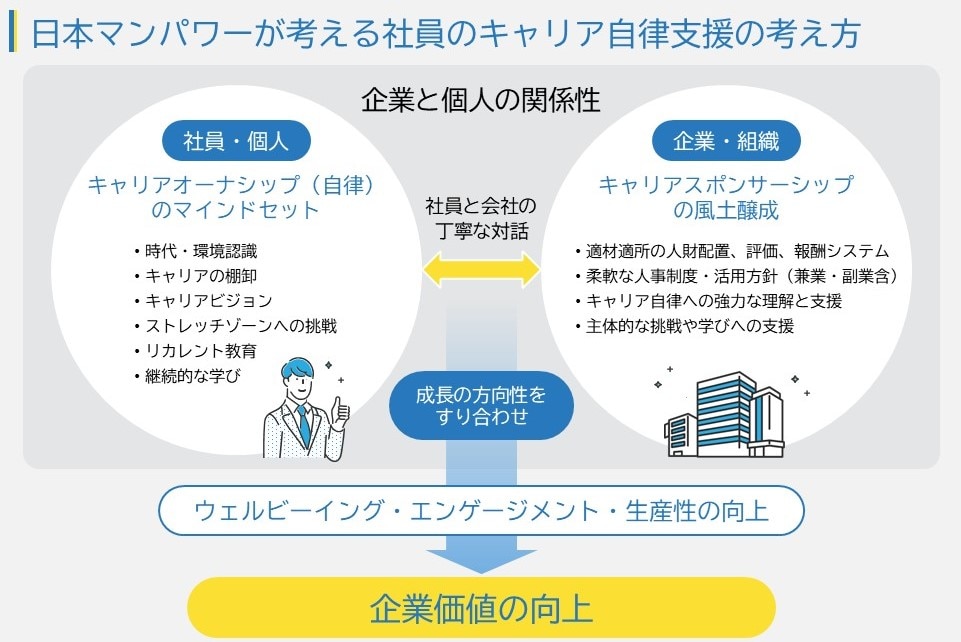

昨今の社会経済環境の変化に対応するために、社員のキャリア自律支援が重要視されています。キャリア開発研修をはじめとするキャリア自律支援を行う目的は「企業価値の向上」にあります。企業価値の向上を「社員・個人の成長」と「企業・組織の成長」のベクトルをすり合わせることで実現するのがキャリア自律支援です。

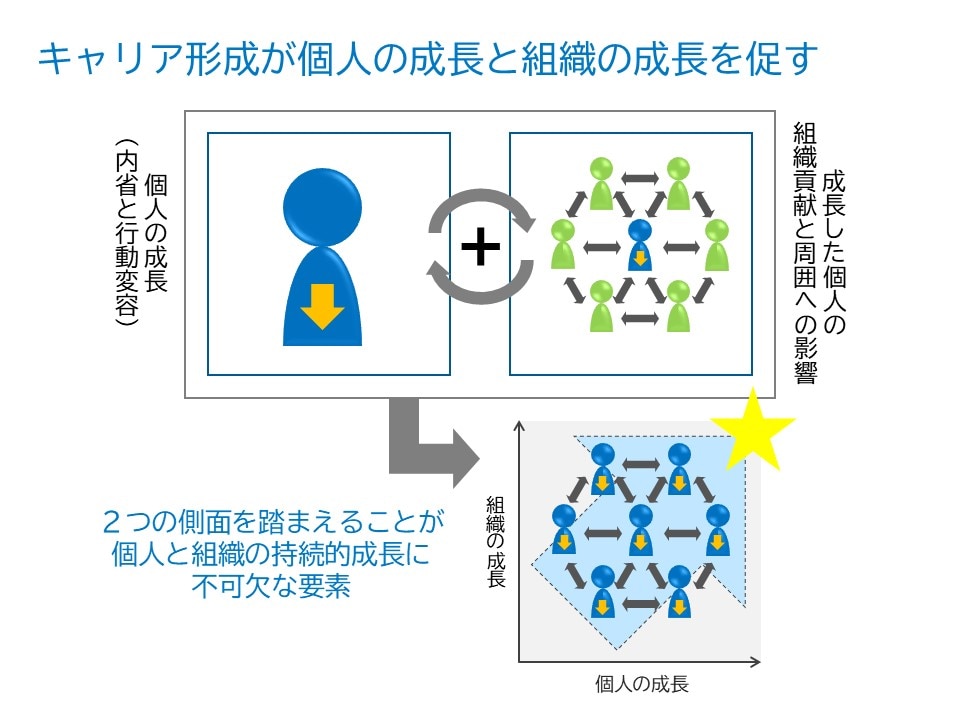

具体的には、社員・個人の側には、キャリアオーナーシップ(自律)のマインドセットを進め、内省と行動変容を通した自己成長を促しながら、主体性・モチベーションの向上を目指します。

一方の企業・組織の側では、キャリアスポンサーシップの風土醸成を進め、それを通してエンゲージメントの向上を図り、また成長した個人の組織貢献と周囲への影響によって組織の成長を図ります。

これらの施策を、社員と会社との丁寧な対話を行うことによって進め、双方の成長性の方向をすり合わせることによって実現していきます。

この一連の施策の中で、キャリア開発研修においては、社員・個人が仕事に対する意義を再認識し、今後のキャリアの方向性を定め、モチベーションアップを図ることを目的に実施されています。

キャリア開発研修の効果

1.個人・社員の組織への貢献意欲を高める

堀内泰利氏・岡田昌毅氏の論文「 キャリア自律が組織コミットメントに与える影響」によると、以下の効果が見られるとされています。

•キャリア自律が、仕事のやりがいや充実感、自己のキャリアに対する肯定的評価と今後のキャリアの見通しを高め、キャリア充実感を促進する。

•キャリア充実感を通じて、個人は組織のためにすすんで貢献しようとする組織コミットメントを高める。

2.優秀な人材の確保、若手の離職回避

企業が社員にキャリア開発の機会や仕事を通じた成長の機会を提供できない場合、個人のキャリア充実感が低下し、その結果、優秀な人材が外部に流出するリスクが生じるようになっています。特に近年は、新入社員・若手社員の定着が課題となっている場合に、キャリアの施策を講じることで対応を図るケースが見られます。

3.従業員エンゲージメント向上、自発的能力開発、生産性向上

企業の成長にコミットした人材を確保し維持するためには、企業が社員に対して自律的なキャリア形成を働きかけ、支援することによって企業への帰属意識、自発的貢献意識と行動を高めることが効果的です。

4.管理職等のモチベーション維持

社内・社外の人材の「多様化」、働く場所の「分散化」、ジョブ型雇用などの仕事のバリューが明確になる「プロ化」、コンプライアンスがより重視される「統制化」などが進み、マネジメントへの負荷が増大する状況にあります。自分らしいマネジャー像を描き、マネジメントへの意思・やりがいを醸成する施策が有効です。

これらの各側面での効果を上げることを通して、職場と組織のウェルビーイングを高め、組織全体の創造性・生産性・価値向上を図ります。

年代別キャリア研修の設定理由と目的

キャリア開発研修は、対象となる各従業員が置かれているキャリア上の節目を考慮して設定されています。以下では、代表的な対象層とキャリア開発研修の設定理由および実施目的を紹介します。

- 新入社員

- 30代

- 40代

- 50代

- 定年前

キャリア上の節目

リアリティショック

設定理由

リアリティショックの緩和と、会社・所属組織へのロイヤリティ向上が必要とされる時期

目的

目の前の職務の意味付けと仕事を通じたキャリア開発の習慣付け

キャリア上の節目

キャリア中期の危機

設定理由

自身のキャリアに対する葛藤が生じやすい時期(転職への動きが起きやすい時期)

目的

現在の仕事の意味づけと、モチベーションのセルフコントロールの方法を理解する

キャリア上の節目

キャリアアップの天井感の時期

設定理由

管理職への昇格の可否が明確になる時期

職業人生後半のキャリア選択を考える時期

目的

職業人生後半に向け、目標と自身の軸(リソース)を明確にし、変化への対応力を身につける

キャリア上の節目

キャリアの下降と離脱の時期

設定理由

テ長期化する職業人生に向けエンプロイアビリティの向上が必要な時期(定年前OB化)

目的

テ貢献領域を明確化し、組織に対する貢献意欲を向上させる

キャリア上の節目

定年前のモチベーション低下の時期

設定理由

定年後のキャリア選択の時期

新たな役割や職務へのマインドチェンジ

目的

定年・再雇用に向けた準備と、新たな職場・役割への円滑な適応をはかる

キャリア開発研修のプログラム例

●

標準プログラムの内容と概要(2日版)

| 時間 | 内容(1日目) | 内容(2日目) |

|

9:00 |

講話 オリエンテーション

|

前日のふり返り |

|

自己分析

|

環境分析

|

|

|

コアスキルとモチベーションスキル

|

キャリアビジョン

キャリアプランニング

|

|

| 17:30 |

行動特性の理解

|

まとめ (17:00終了) |

日本マンパワーのキャリア開発研修ラインアップ

チェックを入れると絞り込みができます

研修一覧

サイトマップ

組織と個人の成長を

私たち日本マンパワーがご支援いたします

下記のページよりご確認ください

お役立ち資料はこちらから

当社が開催するイベント情報をお届けします

© Nippon Manpower Co., Ltd. All rights reserved.